Kommunale Wärmeplanung

Ziele und Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategischer Plan, der soll helfen, den kosteneffizientesten und praktikabelsten Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung bis 2045 in Dingolfing zu finden. Der fertige Wärmeplan soll eine Entscheidungshilfe für die Bürgerinnen und Bürgern darstellen, wenn sie auf eine klimafreundliche Heizung umrüsten möchten.

Mit dem Wärmeplan soll für jedes Siedlungsgebiet in Dingolfing die optimale Wärmeversorgung gefunden werden. Der Wärmeplan bietet Dingolfings Einwohnerinnen und Einwohnern Orientierung bei der Wahl klimafreundlicher Heizsysteme. Ob beim Neubau oder der Umstellung auf eine nachhaltige Alternative – der Plan hilft bei fundierten Entscheidungen. Wichtig dabei: Er macht keine Vorschriften und hat keinen Einfluss auf die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes der Bundesregierung, sondern dient lediglich als Entscheidungshilfe.

Dies ermöglicht Bürgern, sich frühzeitig auf die geplanten Energiequellen einzustellen und entsprechende Investitionen zu planen. Es wird beispielsweise deutlich wo zukünftig Fernwärmeleitung verlegt werden oder wo primär Wärmepumpen genutzt werden können.

Bundesförderung und Zeitplan

Zu Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung hat die Stadt Dingolfing einen Förderung in Höhe von 90% bei der Bundesgesellschaft ZUG beantragt und bewilligt bekommen.

Der Auftrag zur Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung wurde im Oktober 2024 an ein Konsortium aus Energie Südbayern GmbH (ESB), der eta Energieberatung und der PwC vergeben. Damit konnten drei starke Partner für die Erarbeitung des kommunalen Wärmeplans gewonnen werden. Die ESB ist als regionaler Partner vor Ort bestens vernetzt und bereits mit den Stadtwerken Dingolfing in der Gasversorgung Dingolfing verbunden. Die eta Energieberatung hingegen hat den Transformationsplan für die Erweiterung des Fernwärmenetzes erstellt und damit einen detaillierten Einblick in die Situation vor Ort erhalten. Die PwC bringt als Global Player zusätzliche Expertise mit in das Projekt.

Der finale Wärmeplan soll voraussichtlich bis März 2026 fertiggestellt werden.

Ergebnisse der Bestands- und Potentialanalyse

Im Juli 2025 wurden die ersten Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt. Diese umfassend die Grundlagenermittlung zum aktuellen Wärmebedarf und die Potentiale zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmebereitstellung.

Bestandsanalyse

In der Analyse wurden für das Stadtgebiet 5.580 Gebäude mit Informationen zu Gebäudetyp, Gebäudealter und Versorgungsart erfasst. Ein- und Zweifamilienhäuser machen dabei in etwa 95 % des Gebäudebestands aus.

Es wurden ca. 4.980 Heizanlagen mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren erfasst und ungefähr die Hälfte der Heizungen sind älter als 20 Jahre. Es wird damit deutlich, dass in den kommenden Jahren zahlreiche Heizungen getauscht werden müssen - idealerweise mit Umstieg auf erneuerbare Energien.

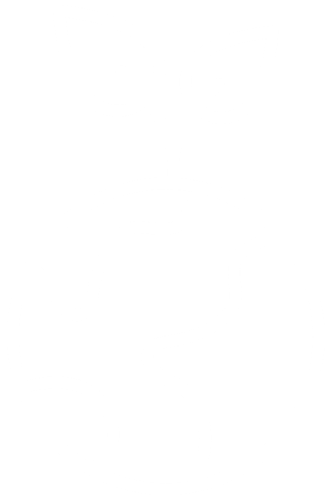

In Dingolfing wurden 2022 insgesamt 745 GWh Energie zur Wärmebereitstellung verbraucht. Für die Ableitung von Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Stadtgebiets ist jedoch vor allem der Wärmebedarf ohne die Industrie relevant. Dieser betrug im Jahr 2022 insgesamt 204 GWh und wurde zu circa 85% über fossile Energieträger gedeckt. Das hat einen jährlichen CO2-Ausstoß von circa 50.000 Tonnen CO2e zur Folge. Insgesamt zeigt sich nur bei den Energieträgern Optimierungspotential, sondern auch bei der Energieeinsparung. Ungefähr 60% aller beheizten Gebäude wurden vor 1986 gebaut und weisen damit deutliches Sanierungspotential auf.

Stadt Dingolfing

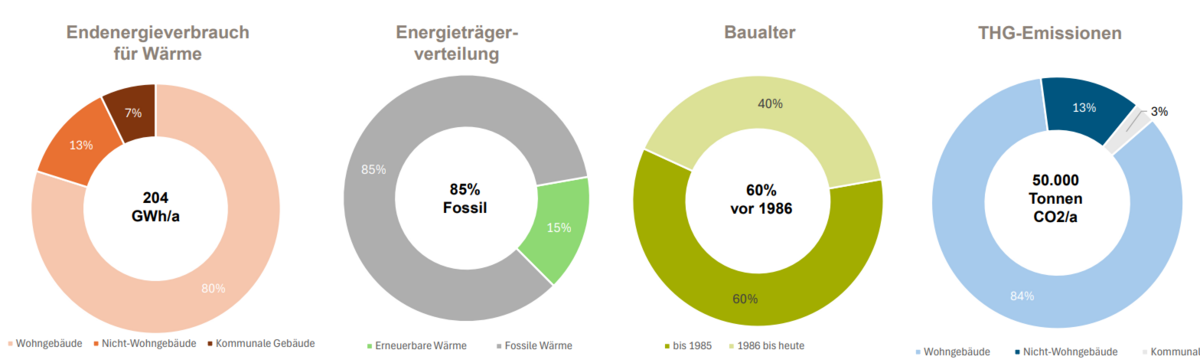

Stadt DingolfingBei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass im Jahr 2022 circa 33% der Gebäude mit Heizöl, 49% mit Erdgas und 2% über weitere fossile Energieträger beheizt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien ist vor allem auf das Wärmenetz mit 10% sowie Biomasseheizungen mit 3,5% und Wärmepumpen mit 1,5% zurückzuführen.

Stadt Dingolfing

Stadt DingolfingPotentialanalyse

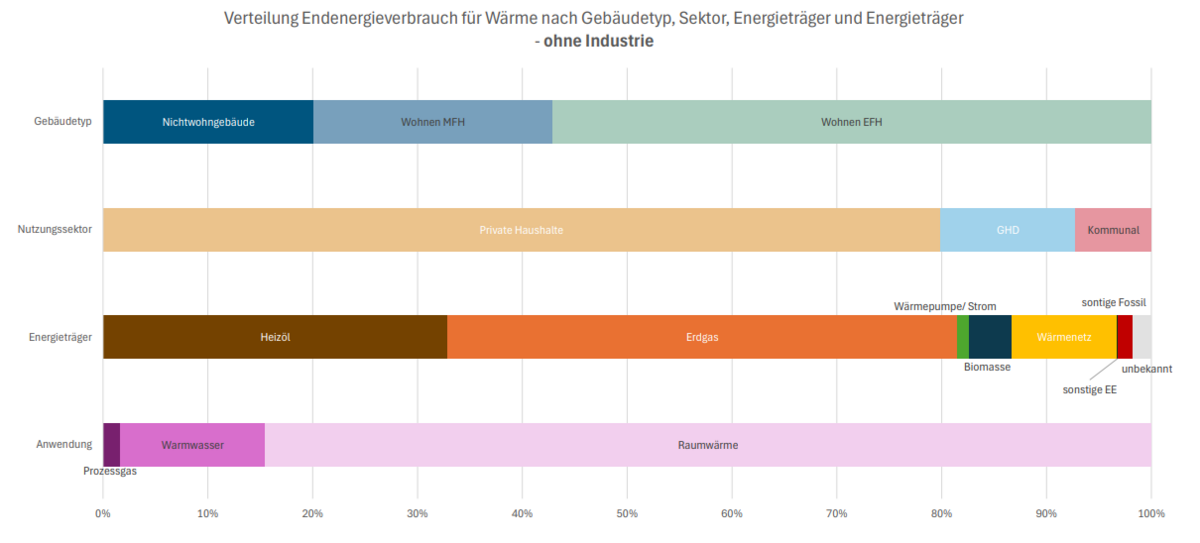

Diese Analyse gibt einen Überblick über das Potenzial zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien und zur Reduktion des Wärmebedarfs. Dabei wurden verschiedene Energiequellen, wie Geothermie, Biomasse, Abwärme aus Industrie, Abfall und Abwasser, Wasserstoff und Umweltwärme (für Wärmepumpen) sowie Energieeinsparpotentiale untersucht.

Insgesamt zeigen sich insbesondere bei Biomasse, Solarthermie, Umweltwärme und Wasserstoff ausreichend große technische Potentiale, um den gesamten Energiebedarf im Stadtgebiet zu decken. Der Anteil von Wasserstoff ist hier besonders hoch, da dieser insbesondere für die Industrie vor Ort benötigt wird. Für den privaten Bereich spielen hingegen Biomasse (=Fernwärme, Pelletheizung, ...) und Umweltwärme (=Wärmepumpen) eine größere Rolle.

Wirtschaftliche Faktoren oder Lieferkapazitäten werden in dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt, sondern werden in einem nächsten Schritt untersucht. Die Ergebnisse dienen dennoch der daran anschließenden Zielsetzung und Einteilung in Versorgungsgebiete.

Wie geht es weiter?

Im nächsten Schritt werden basierend auf den Ergebnissen der Bestands- und Potentialanalysen Vorschläge für eine Einteilung in Versorgungsgebiete und ein Weg zur Dekarbonisierung bis 2045 erarbeitet.

Die Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst bzw. Winter 2025 über die ausgearbeiteten Vorschläge informiert und zu einer aktiven Mitgestaltung eingeladen. Sobald hierzu neue Informationen bereitstehen, geben wir Ihnen Bescheid.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden!